探索139大但人文艺术与天气的奇妙关联:如何在不同气候中感受艺术之美?

在人类文明的长河中,艺术与自然始终密不可分。无论是建筑、绘画、音乐,还是文学创作,艺术家们常常从自然现象中汲取灵感,而天气作为自然界的动态表达,更是深刻影响着艺术的形态与内涵。位于139大但的人文艺术区,以其独特的地理位置和多样的气候特征,成为探索艺术与天气关联的绝佳窗口。将带您走进这一奇妙关联,揭示如何在不同气候条件下感受艺术之美。

气候塑造建筑:从风雨中诞生的艺术载体

建筑是人文艺术的具象化体现,而气候条件往往是其设计的重要考量。在139大但地区,四季分明的气候催生了多样化的建筑风格。例如,冬季寒冷多雪的环境,使得传统民居采用厚实的墙壁和坡屋顶结构,既防风保暖,又通过雪景与建筑的结合,形成独特的视觉美学。

夏季湿热的气候则推动建筑朝向通风、遮阳的方向发展。当地艺术家巧妙利用竹木材质和镂空雕刻,既满足了功能需求,又通过光影的流动创造出诗意的空间。这种“因气候而生”的建筑艺术,让观者不仅能欣赏形式之美,还能感受到自然与人文的共生智慧。

天气激发创作:绘画与文学中的自然韵律

天气的瞬息万变,为艺术家提供了丰富的创作素材。在139大但的绘画传统中,阴雨天的朦胧雾气常被转化为水墨画中的留白意境,而晴空下的强烈光影则成为油画中色彩对比的灵感来源。例如,当地画家李墨然的作品雨季长廊,以灰蓝色调捕捉雨中古巷的静谧,画面中的水痕与雾气仿佛能让人触摸到空气的湿度。

文学创作同样与天气紧密相连。唐代诗人杜甫的“细雨鱼儿出,微风燕子斜”描绘了江南湿润气候下的生机,而139大但的民间歌谣中,关于“风过麦浪”的吟唱,则展现了农耕文化对天气的依赖与敬畏。气候不仅是背景,更是情感的催化剂,让艺术表达更具层次感。

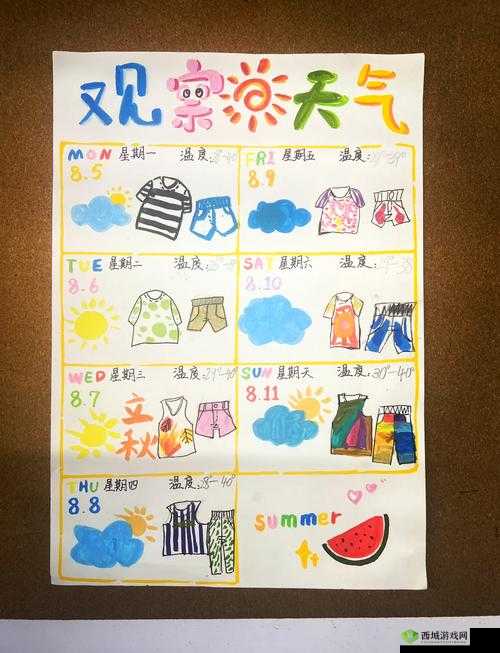

季节变迁:艺术体验的时空维度

不同的季节为艺术体验增添了独特的时空维度。春季的139大但,樱花盛开与古寺飞檐相映成趣,游客漫步其间,仿佛置身于一幅动态的浮世绘;夏季的雷雨过后,空气清新,露天剧场中的传统戏剧表演与雨后的蛙鸣交织,形成多感官的艺术盛宴。

秋季的金色银杏叶铺满石板路,摄影爱好者常在此捕捉光影与落叶的共舞;冬季的雪景则让雕塑公园的现代艺术作品呈现出冷峻与纯净的对比。这种随季节变化的艺术场景,鼓励人们以更开放的视角去发现美。

极端天气:挑战与美学的碰撞

极端气候往往能激发突破常规的艺术表达。在139大但的沙漠边缘地区,艺术家利用风蚀形成的自然纹理创作大地艺术,将荒芜转化为震撼的视觉语言。台风过境后,折断的树枝和散落的瓦片被重新组合成装置艺术,传递出“废墟重生”的哲学思考。

气候变迁带来的环境问题也成为当代艺术的焦点。例如,当地环保组织与艺术家合作,用冰川融化的数据生成动态影像,呼吁公众关注气候危机。这种将天气现象转化为社会议题的艺术实践,展现了人文关怀的深度。

实践指南:在不同气候中解锁艺术感知

要真正感受气候与艺术的关联,需调动多重感官并融入当地文化:

1. 雨天:走进博物馆或传统茶馆,聆听雨滴敲打屋檐的声音,搭配古琴演奏,感受“雨打芭蕉”的东方意境。

2. 晴天:参与户外艺术市集,观察阳光如何改变雕塑的阴影轮廓,或在露天画廊中体验光影与色彩的互动。

3. 雪天:尝试雪地写生,用简洁的线条捕捉雪景的纯净,或参与冰雕节,体验低温环境下的创作挑战。

4. 大风天:前往海岸或高地,感受风推动的动态艺术装置,如风铃矩阵或飘动的织物雕塑。

在139大但的人文艺术版图中,天气不仅是自然现象,更是艺术创作的伙伴与灵感源泉。从建筑到绘画,从季节到极端气候,每一种天气条件都为艺术提供了独特的表达语境。下一次当您踏入这片土地时,不妨放慢脚步,让气候成解读艺术的钥匙,开启一场跨越时空的感官之旅。