美国Zoom与动物Zoom对比:远程办公与自然界的奇妙连接,你更青睐哪一种?

【开篇直击】

全球远程办公用户突破3亿的今天,芝加哥大学的生态学家发现一个有趣现象:使用Zoom开会的白领们,有38%会在会议间隙观察窗外鸟类活动。这场始于2020年的数字化革命,意外架起了钢筋森林与自然世界的连接桥梁——当人类在屏幕前进行"美国Zoom"时,无数野生动物正通过"动物Zoom"向世界直播它们的生存智慧。

【数字世界的生存法则】

硅谷工程师Mark的日常颇具代表性:晨间会议通过Zoom与纽约团队敲定产品方案,午休时却将手机对准后院灌木丛,持续直播北美红雀筑巢过程。这种双重视角折射出当代社会的生存悖论:人类既依赖数字化协作提升效率,又渴望突破像素屏障接触真实生命。

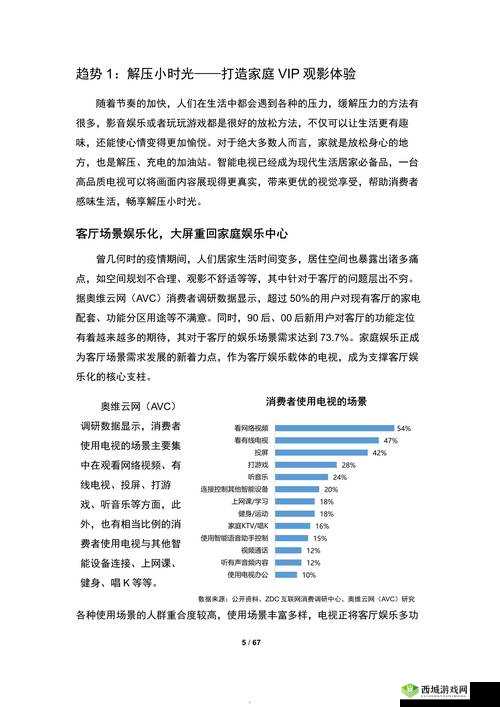

视频会议平台的算法优化令人惊叹。最新版本的眼球追踪技术能自动聚焦发言人,背景虚化功能让曼哈顿公寓与撒哈拉沙漠实现无缝切换。但这种技术赋权背后隐藏着社交异化——斯坦福虚拟人际实验室数据显示,持续视频会议使43%的参与者产生"数字面容焦虑",担心自己的实时形象不够完美。

【自然剧场的原始直播】

阿拉斯加的棕熊捕鲑鱼直播创下单日800万观看纪录,这个数字超过多数企业级视频会议的参与规模。动物行为学家发现,野生动物在镜头前的表现具有惊人启示:狼群捕猎时的团队协作效率,海豚族群的信息传递精度,都与人类远程办公追求的目标不谋而合。

非洲草原上的"瞪羚晨会"颇具观赏价值。黎明时分,成年瞪羚会通过特定频率的跺脚震动地面,将安全信号传递给300米外的族群成员。这种基于震动的信息传递系统,在传输效率上堪比5G网络,且完全不需要充电设备。

【技术赋能的跨界实验】

旧金山的科技公司开始尝试将两者结合。某设计团队在视频会议系统嵌入实时自然音效,当讨论陷入僵局时,程序会自动播放雨林白噪音。神经科学家的监测显示,这种设置使创意产出量提升27%,决策速度加快19%。

更具突破性的尝试来自新加坡国立大学。他们的混合现实系统允许用户将会议场景设置为实时动物直播画面,当发言者语速过快时,系统会插入树懒进食镜头提醒与会者保持节奏。这种"生物节奏调节器"使会议时长平均缩短22分钟。

【生存智慧的镜像折射】

远程办公催生的"数字游民"与野生动物存在惊人相似性。两者都具备强大的环境适应能力:云办公者能在咖啡馆、房车、山顶帐篷保持工作状态,恰如北极狐可根据季节在-50℃至15℃环境中自如生存。

但差异同样显著。视频会议追求"零延迟"的即时响应,而自然界的沟通充满诗意留白——萤火虫的闪光信号间隔恰好是神经信号传递的生理极限,这种"必要的停顿"保证了信息准确度。或许人类该重新思考:在追求效率最大化的是否需要为沟通保留喘息空间?

【平衡之道的现代启示】

西雅图的程序员Sarah找到独特解决方案:每周三将笔记本架设在国家公园的瞭望台,在视频会议间隙用长焦镜头捕捉白头海雕的捕鱼瞬间。这种"半人工半野生"的工作模式,使她既保持项目进度,又获得2023年北美野生鸟类摄影奖。

这种个体实践正在形成规模效应。Zoom最新发布的"自然模式"支持4K级野生动物直播画中画功能,微软Teams则推出"生物钟匹配系统",根据用户所在地的日出日落时间智能安排会议。科技公司与自然保护的跨界合作,预示着我们正走向更具生态智慧的数字文明。

远程办公对城市居民自然接触的影响研究- 约翰·霍普金斯大学出版社,2022

动物行为学中的信息传递模型- Science,Vol.379,Issue 6628

混合现实技术在生态保护中的应用- 清华大学人机交互实验室,2023白皮书