报料和爆料有何区别?二者背后隐藏着怎样的故事与真相?

深夜的社交媒体上,一则关于某企业财务造假的“内部文件”突然刷屏,三小时后却被当事人辟谣为“恶意剪辑”。这样的场景每天都在上演——当“报料”与“爆料”裹挟着真假难辨的信息洪流冲击大众视野时,人们往往忽略了这两个看似相近的词汇背后,藏着完全不同的权力逻辑与人性剧场。

信息战场的楚河汉界:规则破坏者与秩序维护者

在某科技公司任职五年的质检员李航,曾因向监管部门提交生产线安全隐患报告被辞退。这份附着检测数据的实名举报信,最终推动行业安全标准升级。这类带着工号牌照片、检测仪器原始数据的“报料”,往往需要爆料者以职业生涯甚至人身安全为赌注。2021年某新能源车企的电池缺陷事件中,工程师王磊提供的实验记录精确到毫秒级温度曲线,这种专业门槛极高的信息突围,本质上是在既有规则框架内寻求制度救济。

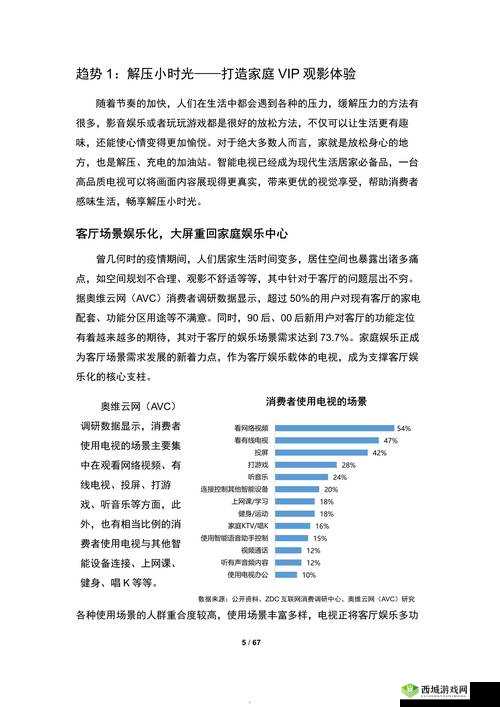

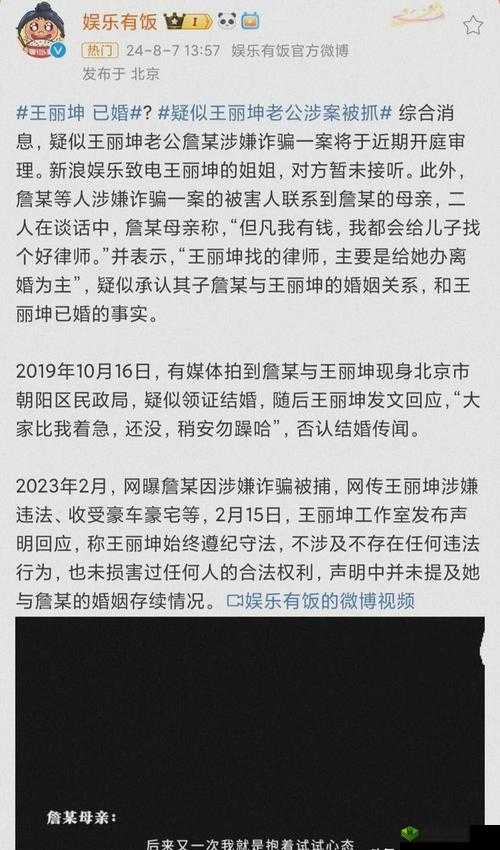

而娱乐记者张薇的工作方式截然不同。她手机里存着上百个“线人”号码,从酒店保洁到代驾司机,组成庞大的信息捕捞网络。某顶流明星隐婚的消息,最初源于某私立医院护士在抖音评论区的一句“VIP病房看见过他们”。这类碎片化信息经过多重转手与加工,最终变成微博热搜词条时,原始信源早已隐入尘烟。这种去责任化的“爆料”产业链,正在重塑公众的信息消化模式——某机构调查显示,68%的网民对突发爆料的第一反应是“先截图再说”。

暗流涌动的信息黑市:从地下交易到流量变现

某金融论坛曾流传过一组神秘报价单:上市公司未公开财报80万起,医疗事故原始影像资料按科室明码标价。这些游走在法律边缘的“硬核报料”,催生出专门的信息掮客群体。他们像精密运转的交换机,为特定需求方匹配资源。2022年某药企篡改临床试验数据事件中,举报人通过三个中间人层层传递证据,最终使关键资料避开企业监控直达调查组。这种地下信息网络的运作成本,往往超过普通民众想象——某次商业间谍案的庭审记录显示,单个技术参数的获取成本高达47万元。

而在短视频平台,某个拥有300万粉丝的娱乐账号主理人透露,团队设有专门的“线索悬赏基金”。粉丝提供的明星行程碎片、朋友圈截图等素材,经剪辑加工后点击量分账比例高达45%。某条关于歌手私生子的爆料视频,虽然事后被证实画面移花接木,但已创造287万次播放量,带来近20万元收益。这种即时变现的商业模式,正在制造海量的“信息快消品”。

认知迷局中的生存法则:从条件反射到免疫系统

当某地突发重大事故时,民间拍摄的现场视频往往比官媒通报早两小时出现。这种原始报料构建的“平行信息空间”,既可能成为救援力量的导航仪,也可能变成谣言滋生的温床。2023年台风救援期间,志愿者根据网友上传的被困者定位成功施救23人,但同时出现的“水库决堤”谣言导致三个乡镇发生恐慌性撤离。公众正在进化出特殊的信息处理机制:某大学研究团队发现,面对突发爆料,网民平均会在1分17秒内完成“接收-交叉验证-情感投射”的认知闭环。

某资深调查记者发明了一套“信息验伤机制”:查看爆料者历史动态是否存在营销痕迹,比对音视频的元数据信息,甚至通过建筑物反光分析拍摄时间。这种专业级的防御技能,正在向普通网民渗透。当某网红晒出“高端饭局”照片时,立即有网友根据餐具logo锁定实际消费金额不到标价十分之一,这种全民侦探式的信息反制,构成了数字时代的群体免疫系统。

在真相与流量的角力场中,报料是刺破铁幕的穿甲弹,爆料则是制造烟雾的燃烧弹。前者需要顶着枪林弹雨打开缺口,后者擅长在混战中收割战场。当我们在信息洪流中捕捞真相时,或许该记住:所有免费曝光的猛料都标着隐形价格,而真正改变现实的报料,往往沉默得需要侧耳倾听。